体育博彩,在线体育博彩,线上体育投注,最佳体育赔率,体育,体育博彩平台推荐,正规博彩平台,体育投注平台,体育投注app,体育博彩平台网址大全,体育博彩平台,体育投注平台推荐,靠谱的体育投注平台,体育投注靠谱吗,线上体育投注平台推荐,线上体育投注平台,体育博彩加密货币网站,体育赛马投注,体育投注平台为有效应对研究生体育锻炼与健康问题遇到的新情况和新挑战,本研究对包括双一流建设大学等在内的全国171所高校的8208名研究生进行了有关体育锻炼与健康问题的问卷调查和量表评定,并从研究生体育锻炼的行为意向(包括态度、意愿)、研究生体育锻炼行为的特征(包括阶段分布、锻炼形式、锻炼动机、知识技能、活动等级、障碍因素)、研究生体育锻炼的外界环境资源(包括软、硬件环境资源)等方面,系统地对我国高校研究生体育锻炼行为的有关情况进行了实证研究。研究发现:高校研究生的体育锻炼状况不容乐观,研究生积极的体育锻炼态度和意愿没能转化为有效的体育锻炼行为,研究生体育锻炼活动等级水平较低(不能对其全面健康产生明显的促进作用),高校对研究生体育锻炼的重视程度还不够,等等。本研究提出了促进研究生体育锻炼行为和全面健康水平提升的相关建议,同时再次呼吁高校要充分关注和重视研究生的体育锻炼与身心健康。

近些年来,随着研究生的不断扩招和社会竞争的不断加剧,我国高校研究生的体育锻炼与健康问题遇到了许多新情况。(1)高校对研究生的体育锻炼与健康问题还未充分重视。主要表现为研究生体育课程的开设、研究生体育锻炼的场馆设施、高校重视研究生体育锻炼的程度等情况不理想。有研究发现:部分高校的研究生体育处在无专门体育经费、无专门活动场所、无专人负责的“三无”状态(侯本华,刘敏, 2004, 第99页);北京50所高校中,为硕士研究生开设体育课程的仅占29%(李效辉, 2009, 第79-81页);研究生阶段的体育课程开设状况不理想,在研究生阶段开设体育课程的高校仅有9.5%(张泽军, 2016, 第147-149页)。(2)研究生体育锻炼现状不容乐观。主要表现为研究生不经常参加体育锻炼,体育锻炼的运动量不足,不会科学地进行体育锻炼,等等。有研究表明:研究生参加体育锻炼严重不足,体育锻炼的总体水平非常低,有相当一部分人从不锻炼(赵殿军,徐金尧,孙庆祝等, 2004, 第471-473页);江苏研究生中体育人口的占比仅有22.4%(金凯, 2010, 第116-118页);乌鲁木齐市高校研究生参与体育锻炼的运动量和时间都难以达到锻炼的基本要求,体育锻炼意识比较差(李文瑶, 2016, 第99页)。(3)研究生健康状况令人担忧。主要表现在研究生体质下降、心理问题突出、社交意识淡薄、自杀事件时有发生等方面。有研究显示:某高校研究生在强迫症、焦虑、恐怖、偏执和精神病性等方面的因子显著高于全国成人常模(李梅,钟向阳,植毅耘, 2002, 第80-84页);陕西高校研究生体重异常人数超过50%,超重或肥胖人数占27.7%,且有35.9%的研究生患不同程度的慢性疾病(闫振龙,单紫徽,喻龙, 2014, 第116-122页);广州大学城研究生的身体状况不容乐观,亟需通过参与体育锻炼来提高健康水平(陈淳,罗海燕, 2016, 第102-105页)。

目前,对大、中、小学生和中老年人等人群的体育锻炼与健康问题有不少研究,但专门针对研究生体育锻炼与健康问题的研究却不多。中国知网的检索结果显示,目前在核心期刊、CSSCI、SCI和EI上发表的以体育锻炼为主题的论文有6501篇,但其中以研究生体育锻炼为主题的论文仅有69篇,占比只为1.06%,说明目前以研究生体育锻炼为主题的研究较少,这与研究生体育锻炼和全面健康所面临的亟待解决的众多问题之间存在着较大的背离,应引起人们的关注和重视。同时,查询中国知网上近10年来的有关研究生体育锻炼的论文可以发现,其研究特点主要有:(1)针对北京、东部沿海、西部地区等某个特定地区或高校的研究相对较多,而针对全国范围内的研究则很少,目前尚未发现针对全国范围且样本量在5000以上的研究;(2)针对研究生体育锻炼某个分支领域(如体育课程需求与设置、体育消费现状等)的研究相对较多,而针对研究生体育锻炼全要素的研究则极少。因而,当前亟需对全国高校研究生体育锻炼状况进行大范围的调查和研究。本研究以全国171所高校的8208名研究生为研究样本,比较系统全面地对我国研究生的体育锻炼行为进行实证研究,旨在掌握我国研究生体育锻炼的整体状况,并找准问题、分析原因、提出针对性的对策和建议,为相关政策的制定提供第一手资料。

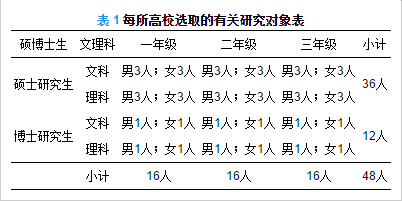

本研究选取全国171所高校的8208名研究生为调查研究对象。这171所高校,包括“双一流”建设大学A类36所和B类6所、一流学科建设大学76所、非一流建设大学和非一流学科建设大学53所,亦即原“985”高校39所、原“211”高校73所、非“985”和非“211”高校59所。在这171所高校中,每所高校随机抽样各选取48名研究生为研究对象(见表 1)。此外,本研究还申请通过了本校有关人体实验伦理的豁免审查。

利用《体育活动等级量表(PARS-3)》,于2015~2016年对包括“双一流”建设大学等在内的全国171所高校的8208名研究生的体育锻炼的活动等级情况进行评定,并开展相关研究。 《体育活动等级量表(PARS-3)》将运动量评定标准划分如下:运动量得分≤19分的为小运动量;运动量得分在20~42分之间的为中等运动量;运动量得分≥43分的为大运动量(梁德清, 1994, 第5-6页;蒋碧艳,祝蓓里, 1997, 第236页)。根据实际情况和研究需要,本研究原则上采用这种评定标准,并进行了相关修订和完善。本研究把小运动量这个等级又分为不参加或基本不参加体育锻炼(运动量得分≤4分的)、小运动量(运动量得分在5~19分之间的)两个等级,因此,研究生体育锻炼的运动量等级共分为不参加或基本不参加体育锻炼、小运动量、中等运动量、大运动量4个等级。

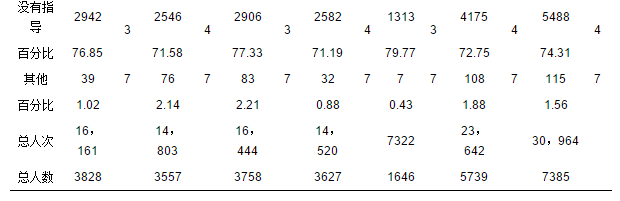

依据体育与健康的基本原理和内涵(季浏, 2001, 第1-256页),以及体育锻炼的特点、基本原则、方法的选择运用和体育教学的原则与方法(体育概论编写组, 2013, 第91-113页)等,本研究设计了《研究生体育锻炼与健康问题的调查问卷》。问卷涉及研究生体育锻炼的行为意向(包括态度、意愿)、行为特征(包括阶段分布、锻炼形式、锻炼动机、知识技能、活动等级、障碍因素)、外界环境资源(包括软、硬件环境资源)和研究生全面健康(包括生理、心理、社会健康)等维度。前期的有关试测和研究表明,这些维度和有关的设计是有效与适用的。本研究于2015~2016年对包括“双一流”建设大学等在内的全国171所高校的8208名研究生进行问卷调查,以进一步调研清楚当前我国高校研究生体育锻炼行为的有关情况,并开展相关分析。 本研究共发放调查问卷和评估量表8208份,回收7660份(在这171所高校中,部分非一流建设大学和非一流学科建设大学,亦即部分非“985”和非“211”高校无博士研究生),回收率为93.32%,其中7385份有效、275份无效,有效率达到96.41%。在这7385名研究生中,男研究生3627人、占49.1%,女研究生3758人、占50.9%;文科研究生3557人、占48.2%,理科研究生3828人、占51.8%;硕士研究生5739人、占77.7%,博士研究生1646人、占22.3%。

表 2、表 3的调查统计结果显示:有35.5%的研究生认为体育锻炼非常重要,有55.8%的研究生认为体育锻炼重要,总之持积极态度的研究生占比达到91.3%。进行卡方检验时,恰好有4/5的单元格期望频数大于5,因此卡方检验有效。卡方检验的结果显示,不同学历的研究生(硕士、博士研究生)之间的体育锻炼的态度不存在显著性差异,而不同性别的研究生(男、女研究生)之间、不同学科的研究生(文科、理科研究生)之间则都存在显著性差异。从分布最为集中的选项来看,理科研究生(63.9%)的态度较文科研究生(47.1%)更为积极,男研究生(61.0%)的态度较女研究生(50.8%)更为积极。但是,鉴于卡方值从统计学角度难以理解和解释,故通过卡方值构建描述“degree of association”(相关度)的度量,称为phi值和克莱姆v值(Babu, Gajanan, & Sanyal, 2014, p.106)。其中,phi值适用于表格维度小于2×2的情况,克莱姆v值适用于表格维度大于2×2的情况。从克莱姆v值的结果来看,研究生体育锻炼的态度与学科的相关度要大于其与性别、学历的相关度。

以上的调查研究表明:(1)研究生对开设研究生体育课的意愿十分强烈,结合研究生体育锻炼态度的调查结果可以看出,研究生对体育锻炼态度的差异导致了意愿上的同向差异,即对体育锻炼的态度越积极,则对开设研究生体育课的意愿越强烈;(2)不同学历的研究生虽然在体育锻炼的态度上无显著性差异,但在开设研究生体育课的意愿上博士研究生略强于硕士研究生,其原因也不难想象,博士研究生的学习、科研等任务比硕士研究生更为繁重,可自主支配的时间更少,因而博士研究生更希望通过以开设体育课这一略带有强制性的方式参与到体育锻炼中去。

体育锻炼行为是指人们在内因与外界环境相互作用下,有目的、有意识地利用闲暇时间,采用体育手段和方法,为谋求身心健康或达到其他某种目的而进行的身体活动(江崇民,张彦峰,蔡睿等, 2009, 第9-19页)。本研究从研究生体育锻炼阶段的分布、体育锻炼的形式、体育锻炼的动机、科学锻炼知识和技能的掌握、体育锻炼的活动等级、体育锻炼的障碍因素等6个方面系统分析我国高校研究生体育锻炼行为的特征,旨在发现研究生体育锻炼存在的问题,以便有针对性地对研究生进行体育教育,提高研究生体育锻炼的参与度,进而提升研究生全面健康的水平。

锻炼阶段模型是20世纪80年代由Sonstroem提出的划分锻炼行为改变的一项指标,该理论将锻炼阶段分为前意向阶段、意向阶段、准备阶段、行动阶段和维持阶段(Sonstroem,1987)。本研究参照Cardinal提出的锻炼阶段量表,对5个阶段进行了量化标准界定:a前意向阶段——现在没有参加体育锻炼;b意向阶段——现在没有参加体育锻炼,但正考虑准备在未来的6个月开始参加体育锻炼;c准备阶段——现在参加一些体育锻炼,但并没有规律;d行动阶段——现在有规律地参加体育锻炼,但还不到6个月;e维持阶段——现在有规律地参加体育锻炼,已坚持6个月以上(Cardinal, 1995, pp.87-92)。

从表 5、表 6的调查统计结果可以发现:只有21.2%的研究生能经常参加体育锻炼,处于体育锻炼的e维持阶段和d行动阶段,其中男研究生的占比(29.0%)远远高于女研究生(13.6%),理科研究生的占比(23.5%)高于文科研究生(18.7%),硕士研究生的占比(23.0%)高于博士生(14.6%)。然而,有高达76.2%的研究生只是偶尔参加体育锻炼,处于体育锻炼的c准备阶段。另外,更值得注意的是,仍有2.6%的研究生不参加体育锻炼,处于体育锻炼的b意向阶段和a前意向阶段。通过卡方检验,不同性别的研究生之间、不同学科的研究生之间、不同学历的研究生之间在体育锻炼阶段的分布上均存在显著性差异,女研究生、文科研究生、博士研究生体育锻炼阶段分布的合理性分别显著劣于男研究生、理科研究生、硕士研究生(经常参加体育锻炼的占比越高,其分布的合理性越好),并且研究生体育锻炼的阶段分布与性别的相关度(克莱姆v值=0.196)要远高于其与学科、学历的相关度。

以上的调查结果表明:(1)研究生参加体育锻炼的状况不容乐观,有78.8%的研究生偶尔、甚至不参加体育锻炼,其中女研究生(86.4%)、文科研究生(81.3%)、博士研究生(85.3%)的情况更为严重,这对研究生体育锻炼习惯的养成和全面健康水平的提升产生了极大的制约和阻碍;(2)克莱姆v值的差异提示,在制定针对研究生体育锻炼阶段的相关措施时,可从不同性别的研究生群体的特征入手,从而达到更好的实施效果;(3)结合研究生体育锻炼的行为意向的调查结果可以看出,虽然研究生对体育锻炼的积极性很高,但付诸行动的却非常少,这一现象应引起有关高校的充分关注,且其背后的原因值得深入的探究。

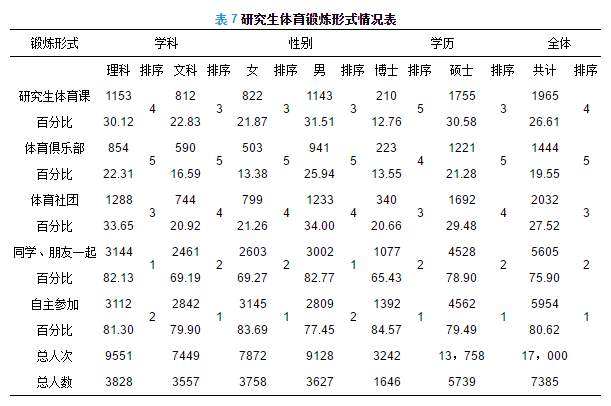

从表 7可以看出:目前,研究生体育锻炼的形式主要以自主锻炼和与同学、朋友一起锻炼这两种形式为主,这可能与不少高校尚未开设研究生体育课、尚未成立研究生体育俱乐部和体育社团有关。同时,不同学科、性别、学历的分类排序也显示出各自群体的基本特征,男研究生(82.77%)、理科研究生(82.13%)排在第一位的体育锻炼形式是与同学、朋友一起锻炼,这可能和其偏好参加高强度、高对抗性的团体体育项目(如足球、篮球、排球等)有关;而女研究生(83.69%)、文科研究生(81.30%)、博士研究生(84.57%)排在第一位的体育锻炼形式是自主锻炼,这可能和其倾向选择对抗性较低、简单易行的个体体育项目(如慢跑、散步、太极拳等)有关;硕士研究生排在第一位的体育锻炼形式是自主锻炼,排在第二位的是与同学、朋友一起锻炼,但分别选择这两种锻炼形式的硕士研究生占硕士研究生总人数的比例(79.49%、78.90%)几乎相同。此外,在体育锻炼形式平均数上,男研究生(2.52种)、理科研究生(2.50种)、硕士研究生(2.40种)分别多于女研究生(2.09种)、文科研究生(2.09种)、博士研究生(1.97种),说明前者比后者体育锻炼的形式更为多样;但是,全体研究生体育锻炼形式的平均数仅为2.30种,这不能满足研究生群体社会交往、社会支持、社会健康等方面的需求。

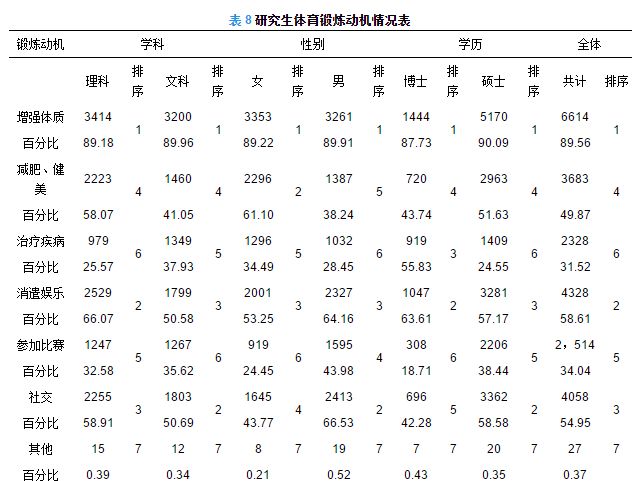

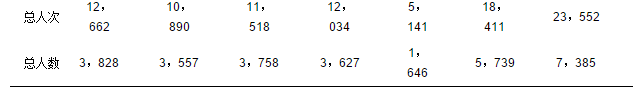

无论从事什么活动,其内部动力都来源于动机(杨宗义, 1991, 第192页)。总体上来看,研究生参加体育锻炼的动机排名前三位的是增强体质、消遣娱乐和社交(见表 8)。随着时代的进步和社会需求的发展,人们对健康的重视程度不断提升,已将参加体育锻炼作为获取健康的重要手段。同时,以体育为手段的休闲娱乐活动在人们日常的休闲娱乐中占有比较高的比例。人们通过参加体育锻炼,除了希望满足生理健康的需求外,还追求心理健康,也希望实现人际交往、社会支持和社会健康的目的。有关的调查研究(夏祥伟, 2009, 第90-93页)、实验研究(夏祥伟, 2007, 第42-47页)、相关性研究(夏祥伟,毛丽娟,黄金玲等, 2018, 第111-128页)等实证研究表明,体育锻炼对研究生的生理健康、心理健康、社会健康和全面健康都有积极的影响与较大的促进作用。

不同学科、性别、学历的分类统计结果显示,研究生参加体育锻炼的动机排在第一位的均为增强体质,这一结果符合强身健体是体育锻炼的首要功能的定位。分类排名与总体排名相差较多的有两项:(1)女研究生将减肥和健美的动机排在了第二位。产生这一现象也在情理之中,现在的女研究生多为90后,她们对体育锻炼的功能和价值定位具有鲜明的时代特色,除了强身健体外,她们更看重通过体育锻炼达到减肥塑形的目的。(2)博士研究生将治疗疾病排在了第三位。相对于硕士研究生,博士研究生的学习、科研等压力更重,因而患有生理尤其是心理方面疾病的风险更大。经常参加体育锻炼,不但可以提升人体神经、呼吸、消化、内分泌、免疫等系统的效能,还能对某些疾病的治疗起到辅助和代替性作用。国内外医学专家为身患较为微弱神经衰弱的病人开运动处方,以体育锻炼代替药物治疗(体育概论编写组, 2013, 第41-46页)。

表 9的调查统计结果显示:有高达75.9%的研究生缺乏科学锻炼的知识和技能,这一数据着实令人担忧。卡方检验(见表 10)结果表明,在掌握科学锻炼的知识和技能方面,不同学历的研究生之间不存在显著性差异,而不同性别之间、不同学科之间的研究生则存在显著性差异,男研究生(29.7%)、理科研究生(27.8%)分别显著好于女研究生(18.7%)、文科研究生(20.0%)。造成这一差异的原因,可从研究生体育锻炼阶段分布的调查结果中窥见一斑:处于体育锻炼的e维持阶段和d行动阶段的男研究生和理科研究生的比例较高,并且他们对体育锻炼的态度和意愿更加积极,这些都表明男研究生和理科研究生能较主动、较好地学习和掌握科学锻炼的知识和技能。面对上述问题,除了需要高校加强研究生体育教育尤其是科学锻炼知识和技能的教育与指导外,还需要社会传媒的正面宣传与引导;此外,研究生科学锻炼的知识和技能与性别的相关度(phi值=-0.129,其绝对值最大)要高于其与学科、学历的相关度,因此在开展研究生科学锻炼知识和技能的教育时,可从不同性别的研究生群体的特征入手,以达到更好的预期效果。

表 11、表 12的统计结果显示:从全体研究生来看,运动强度、运动时间、运动频率的得分均值分别为2.26、1.62、2.35,均属于较低水平,说明研究生的运动强度较小(即主要参加小强度的体育活动),运动时间较短(即每次运动约11~20 min),运动频率较低(即每月2~3次左右),这些数据揭示了研究生体育锻炼不容乐观的现状。同时,在运动强度、运动时间、运动频率的得分均值上出现了一致性的情形,即男研究生、理科研究生、硕士研究生都分别高于女研究生、文科研究生、博士研究生。虽然运动强度、运动时间、运动频率的得分是连续型变量,但其特殊性在于只有1、2、3、4、5或0、1、2、3、4这种取值方式,因此直接使用t检验不太妥当。本研究采用秩和检验来进行显著性分析,结果表明,不同性别之间、不同学科之间、不同学历之间的研究生在运动强度、运动时间、运动频率上均存在显著性差异,即男研究生、理科研究生、硕士研究生均分别显著好于女研究生、文科研究生、博士研究生。

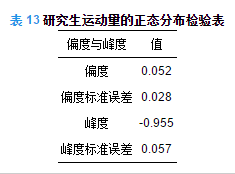

调查结果显示,有46%的研究生不参加或基本不参加体育锻炼, 31%的研究生参加小运动量的体育锻炼,这表明研究生体育锻炼的活动等级令人担忧。表 13、表 14的统计结果显示:从总体来看,研究生运动量的得分均值为15.959,即主要参加小运动量等级的体育活动,存在运动量普遍较小的现象。同时,在进行t检验时,为了保证数据的正态性,将运动量得分进行数据变换(数据加1并取对数LN),其分布的偏度为0.052,峰度为-0.955,表明此分布为非强烈偏态,故而t检验仍然适用。因方差齐性检验不通过,故采用校正的t检验。结果表明,不同性别之间、不同学科之间、不同学历之间的研究生在运动量的得分均值上存在显著性差异,即男研究生、理科研究生、硕士研究生分别显著大于女研究生、文科研究生、博士研究生。总之,研究生的运动量现状不容乐观,并且目前研究生运动量的平均等级水平还不能对研究生的全面健康产生明显的、较好的促进作用,需要采取必要的手段和措施将研究生的运动量等级适当提升。

影响研究生体育锻炼的因素很多,主要包括主观因素和客观因素,本研究主要关注影响研究生体育锻炼的客观因素即障碍因素。从表 15可以看出:无论是全体研究生,还是不同性别、学科、学历的研究生,排在前两位的体育锻炼的障碍因素完全一致,即没有时间排在首位,没有组织排在第二位。研究生学习和科研繁忙、压力较大,可支配的空闲时间较少,因此没有时间成为阻碍研究生参加体育锻炼的首要因素就不足为奇了。没有组织这一因素排名第二,反映出高校对研究生体育锻炼的支持力度不够的严峻现实,以及开设研究生体育课、研究生俱乐部和研究生体育社团的必要性。没有场地、没有指导基本上排在第三、四位,说明可供研究生体育锻炼的场地还不足够,指导研究生进行科学体育锻炼的教育还不能满足需求等。此外,随着社会发展和生活水平的不断提高,尽管研究生对体育锻炼和健康的消费需求日益扩大,没有经费、没有器材这两个因素对研究生体育锻炼的阻碍影响日趋减弱,因而排名靠后,并且无论是全体研究生,还是不同性别、学科、学历的研究生,其排序也完全一致。

本研究从以下3个方面调研高校研究生体育锻炼的软件环境资源条件:(1)高校是否开设了研究生体育课程;(2)高校是否设有研究生体育俱乐部和研究生体育社团;(3)高校对研究生体育锻炼的重视程度如何。本研究的统计结果(见图 1、图 2、图 3)显示:有53.55%的研究生勾选了没有开设硕士研究生体育课的选项,77.96%的研究生勾选了没有开设博士研究生体育课的选项,而仅有9.09%的研究生勾选了已开设硕士研究生体育必修课的选项,1.27%的博士研究生勾选了已开设博士研究生体育必修课的选项,这说明高校在开设研究生体育课方面的情况不尽如人意。同样,高校在设立研究生体育俱乐部和研究生体育社团方面的情况也不容乐观,有40.27%的研究生勾选了研究生体育俱乐部和体育社团两者皆无的选项,而只有18.66%的研究生勾选了研究生体育俱乐部和体育社团两者皆有的选项。以上调查结果也从一定程度上反映出高校对研究生体育锻炼的重视程度不够,这也与下述数据相符:有高达41.19%的研究生认为高校不重视研究生体育锻炼, 37.44%的研究生认为高校重视研究生体育锻炼的程度一般,而仅有21.37%的研究生认为高校重视研究生体育锻炼的程度较高。高校研究生体育锻炼的软件环境资源较差的现状,再加上前面调查研究的有关结果(如没有组织这一因素高居研究生体育锻炼障碍因素的第二位,研究生对开设体育课的意愿非常强烈,大多数研究生不具备科学锻炼的知识和技能等),都充分表明,当前迫切需要高校提高对研究生体育锻炼的重视和支持程度。

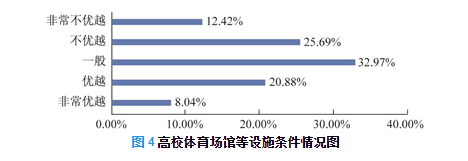

高校研究生体育锻炼的硬件环境资源主要体现在体育场馆等设施的配备上,它是研究生进行体育锻炼最基本的物质条件。图 4的调查统计结果显示:有38.11%的研究生认为高校体育场馆等设施条件差,32.97%的研究生认为高校体育场馆等设施条件一般,而只有28.92%的研究生认为高校体育场馆等设施条件好。与此同时,前面的有关调查结果也表明,没有场地是阻碍研究生体育锻炼的第三大因素。以上这些说明,目前高校所提供的体育场馆等硬件设施还没有达到研究生的心理预期,还不能满足广大研究生参加体育锻炼的需要。此外,即便是部分高校体育锻炼的硬件设施较为完备,但由于缺乏有针对性的体育指导和教育,如没有开始研究生体育课、俱乐部、体育社团等,也影响了体育设施的利用效果,从而限制了研究生体育锻炼的开展。因此,高校只有将软、硬件环境资源有机结合,才能达到事半功倍的效果,从而满足广大研究生参加体育锻炼的需要。

高校研究生对体育锻炼的态度和意愿是正确和积极的。高校研究生对体育锻炼持积极态度的占91.3%,同时不同学历研究生之间的体育锻炼态度不存在显著性差异,而不同性别研究生之间、不同学科研究生之间则都存在显著性差异,男研究生的态度较女研究生更为积极,理科研究生的态度较文科研究生更为积极,并且研究生体育锻炼的态度与学科的相关度要大于其与性别、学历的相关度。此外,研究生对开设研究生体育课的意愿十分强烈,有93.2%的研究生认为有必要开设,并且研究生对体育锻炼态度的差异导致了意愿上的同向差异,即对体育锻炼的态度越积极,对开设研究生体育课的意愿越强烈。建议高校的相关部门要联动协作、因势利导,充分利用研究生对体育锻炼的积极态度和意愿,通过有效的引导,使研究生投身到持之以恒的运动中去。

高校研究生积极的体育锻炼态度和意愿没能转化为有效的体育锻炼行为。研究生参加体育锻炼的状况不容乐观,有78.8%的研究生偶尔、甚至不参加体育锻炼,处于体育锻炼的准备阶段、意向阶段和前意向阶段,其中女研究生、文科研究生、博士研究生的情况更为严重。同时,不同性别、不同学科、不同学历的研究生在体育锻炼阶段的分布上均存在显著性差异,其中女研究生、文科研究生、博士研究生体育锻炼阶段分布的合理性更差。此外,研究生体育锻炼阶段分布与性别的相关度要远高于其与学科、学历的相关度。建议高校采取必要的强制性措施,例如可将研究生体育锻炼纳入学分制,采用过程性评价为主、终结性评价为辅的方式,来调动广大研究生参加体育锻炼的积极性。

高校研究生体育锻炼活动的等级水平较低,还不能对研究生的全面健康产生明显和较好的促进作用。研究生的运动强度、运动时间、运动频率的平均得分较低,分别为2.26、1.62、2.35,存在运动强度小、运动时间短、运动频率低的现象。同时,研究生的运动量平均得分也较低,为15.959。此外,不同学科、不同性别、不同学历的研究生在运动强度、运动时间、运动频率以及运动量上均存在显著性差异,其中女研究生、文科研究生、博士研究生的情况更差。建议高校有关部门以中等运动量为标准(夏祥伟, 2005, 第1-156页),划定研究生每学期的最低运动量,通过刷校园卡、手机APP签到等方式,对研究生体育锻炼的质量和效果进行监控,以使研究生的运动量得到实质性的提升。

高校研究生体育锻炼的动机良好但锻炼形式较为单一。研究生体育锻炼的动机良好,排名前三位的是增强体质、消遣娱乐、社交,这与体育锻炼的功能定位、时代和社会的需求、研究生群体的特征等相符。研究生的锻炼形式较为单一,主要以自主锻炼、与同学和朋友等一起锻炼两种形式为主,这不能满足研究生群体在社会交往、社会支持、社会健康等方面的需求。此外,在阻碍研究生体育锻炼的客观因素中,没有时间、没有组织、没有场地、没有指导分别排在前四位。高校除开设研究生体育课、组建研究生体育俱乐部和社团外,还应定期举办体育节、体育嘉年华等活动,以更好促进研究生多种体育锻炼形式的有机结合,进而解决研究生体育锻炼形式少、参与度低、效果差的问题。此外,在缺乏专业体育教师指导的高校,可建立体育锻炼资源数据库,由学校统一出资购买健身、健美操、球类等体育锻炼项目的课程视频,供研究生自学。

高校研究生对科学的体育锻炼知识和技能的掌握程度较低。有高达75.9%的研究生缺乏科学锻炼的知识和技能,这一数据令人担忧。同时,在掌握科学锻炼的知识和技能方面,不同学历的研究生之间不存在显著性差异,而不同性别、不同学科的研究生之间则存在显著性差异,男研究生、理科研究生分别显著好于女研究生、文科研究生,且体育知识与技能的掌握程度越好的群体,对体育锻炼的态度和意愿越积极,体育活动等级越高,这说明对体育知识与技能的掌握程度影响着研究生体育锻炼观的形成和终身体育习惯的养成,还影响着研究生的体育锻炼意识和体育锻炼行为。此外,研究生科学锻炼的知识和技能与性别的相关度要大于其与学科、学历的相关度。建议有关方面可采取以高校为主要宣传阵地、社会媒体为辅助宣传阵地的方式,加强对研究生的体育教育和指导,增强科学锻炼知识和技能的宣传力度(如举办有关知识讲座、开办体育锻炼嘉年华等方式),努力营造具有体育特色的文化环境,为研究生科学地参与体育锻炼奠定扎实的知识基础。

高校研究生体育锻炼的软、硬件环境资源条件较差。高校在开设研究生体育课方面的情况不尽如人意,有53.55%、77.96%的研究生分别勾选了没有开设硕士研究生体育课、没有开设博士研究生体育课的选项;高校在设立研究生体育俱乐部和研究生体育社团方面的情况也不容乐观,有40.27%的研究生勾选了研究生体育俱乐部和体育社团两者皆无的选项;高校体育场馆等设施条件水平不高,有高达71.08%的研究生认为高校体育场馆等设施条件差或一般。总之,目前高校体育锻炼的软、硬件环境资源条件还没有达到研究生的心理预期,还不能满足广大研究生参加体育锻炼的需要。在改善软件环境方面,高校要加强对研究生体育课、体育俱乐部和社团的扶持力度。开设研究生体育课不仅可以满足研究生的强烈需求,也可以促使部分研究生克服惰性、增加运动量,但其在锻炼项目的选择上具有一定局限性,而设立研究生体育俱乐部和社团可以弥补这一不足,研究生可以根据兴趣爱好等选择适合的体育锻炼项目。在改善硬件环境方面,高校应加大体育经费的投入,完善体育资源配置,将体育场馆等硬件设施的功能最大化,同时要充分发挥专业体育教师的教育与指导作用,实现软、硬件环境资源的有机结合,从而为研究生开展体育锻炼提供优越条件。

高校不太重视研究生的体育锻炼,也缺乏系统的顶层设计。调查结果显示,有高达78.63%的研究生认为高校不重视研究生体育锻炼或重视程度一般。因此,本研究再次呼吁高校要切实重视研究生的体育锻炼和全面健康等问题,以习新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入学习贯彻党的十九大精神,秉持培养德智体美全面发展的社会主义骨干建设者和接班人的目标,建立符合研究生特点的体育教育和锻炼体系,制定相应的政策、法规和计划,以提升研究生的体育锻炼水平和全面健康水平。同时,高校在统筹制定研究生体育锻炼顶层设计和整体布局的基础上,还需重点关注女研究生、文科研究生、博士研究生在体育锻炼的行为意向、体育锻炼阶段的分布、科学体育锻炼的知识和技能、体育锻炼的活动等级等方面表现更差的相关情况。此外,在培养研究生体育锻炼行为意向的过程中,可优先以不同学科为切入点,进行差别化的引导;在开展科学锻炼知识和技能的教育、指导与宣传上,可优先按不同性别分类,进行有针对性的指导;在制定研究生体育锻炼阶段的措施时,可优先从不同性别入手,实施差别化的计划。

关于研究生的体育锻炼和健康问题,社会的关注不够,相关领域的研究也不足。通过研究发现,近几年来我国高校研究生体育锻炼的整体状况并没有得到实质性的改善,研究生体育锻炼、体质和全面健康等方面的相关问题仍然突出,针对研究生体育锻炼和全面健康问题的相关课题和研究成果也较少。全面系统地调查研究生的体育锻炼行为可以让相关部门乃至整个社会认清现实、抓住症结、提升危机意识和责任意识,但如何扭转当前的不利局面、如何通过体育锻炼提升研究生的全面健康水平则需要更多的科研工作者进行大量的实证研究。为此,本研究呼吁有关部门和高校要加大对研究生群体的体育锻炼与健康方面相关课题和研究的资助力度,并努力促进体育学科与心理、统计、计算机、数学等其他学科的交叉融合,以为该领域的研究带来新的突破。